ほらほらまたはじまった お得意の自己弁護 言い訳

▼目次

キーワード:情報、検索、収集、読解力、言語化

▼既知の情報

▼Impression

話を聞かない人ほどよく喋る。

ずっと前に「リサーチ能力が低いのにプレゼン能力が高いというのは最悪の組み合わせ」というツイートをしたことがあるのだが、そういう人がいまは受ける世の中なんだとつくづく思う。

— Shotaro TSUDA (@brighthelmer) 2020年8月18日

思い込みが激しい人というのは、仮説力は高いが検証力は低い人のことである。

— 桂大介 / Daisuke Katsura (@dkatsura) 2020年8月18日

「思い込み激しいよ」ではなく「仮説をつくる能力はすごいので、しっかり事実で検証する癖をつけよう」とフィードバックするとよい。

しかし21世紀、煽りとかでなく、「愚かな者」をどう扱うか、が深刻な課題になってきたなー。

— ボマー (@bomber_bookworm) 2022年2月18日

20世紀にあった楽観の一つに、「皆が賢くなればこの世はもっと良くなるだろう」ってのがある。

教育が行き届けば。科学が発達すれば。皆が人権を意識すれば。勉強に充てられる余裕を得られれば。

私も答えはまだ持たないけど。

— ボマー (@bomber_bookworm) 2022年2月18日

「じゃあ、『愚かな』者のことはどうするんだ?」

これはかなり深刻な問いとしてあちこちで共通して出てくるように思っている。

雑に叩く、笑う、馬鹿にする、干す、見せしめに吊るす、ではどうも解決にならない。

有名な方で、論文紹介してるけど、実は中身ちゃんとわかってないなって見抜けるようになりました。これは大学院に進学した最大の効果と考えてます。

— imuimu_com (@imuimu_com) 2022年2月23日

自分はそうならないように気をつけようと考えてます。

個人的な観測結果としては、アブストしか読めない論文を載せて「大変興味深い論文ですね!」とかいう読書感想文以下のブログなどを量産するひとは大抵ヤバい奴なので近付かないほうがいい

— かずくり (@kazu_clinica) 2021年5月15日

教科書のコピペや専門家の受け売りに脅しを絡めてキャッチーなツイートでバズ狙いしてる人たちのツイートいいねで流れてきた時の悲しみ。

教科書的には有名で国試にも出るようなメジャーな疾患が、実は臨床では年にあって数例のマイナー疾患ってこともある。それを詳しいですよ!感を出して御高説してるとこいつエアプか?と疑ってしまうのよ。

40代で大学院に入って最初のころ「自分の主張に合いそうな文献の一部をちょろっと切り取って貼り付ける癖、やめてください。それ研究じゃないです」って言われたのが懐かしい。「研究の形」的なものがわかってきたのは、修論を書いてからだった気がする。 https://t.co/APmB9xcKiw

— 中島みゆき (@nakajimamiyuki) 2022年3月9日

振り返って、彼らが「なぜ話をちゃんと聞けないのか」を考えてみると、一つの仮説が設定できる。

おそらく、彼らは「自分の認識できたこと」だけ切り取って、話を聞いている、と。

これでいてストーリーを組み立てる能力はある人ほど厄介なのよ。

情報が遅い人ほど文句を言う。

私は日常で不平不満を口にしないように心がけています。また、不平不満ばかり話す人とは距離を置くようにしている。彼らの語る内容は先人が散々語り尽くしたものであることが多く、新規性がないので。

解決策を探るわけでもなく、注意喚起の意味合いでもなく、その場だけのコミュニケーション手段として不平不満や愚痴を使うような人に囚われたくはないんですよね。

SNSで「私だけ?」「もっと理解してほしい」などと「あるあるな愚痴」を訴えかけてしまうような人は情報リサーチ能力がpoorなのです。

少し情報を探れば同様の不平不満や愚痴や悩みを抱えた人は自分だけでないと気づけるはず。こういう人から得るものは少ないと思われます。SNSの投稿欄じゃなくてGoogle検索欄に書き込んだら?と言いたい。

「温泉むすめ」関連で目にしてフフってなったのは

— 金子賢一 (@Kenichi_Kaneko) 2021年11月17日

「この企画自体5年も前から全国展開してるので、どこかの温泉地行けば必ず目にする。今さら突然騒ぎ出してる層は、この5年間温泉地に一度も足を運んでないということの証明なのでそんな連中は温泉地にとって客でもなんでもないだろ」って話

どうやっても難癖つけられるだろうから見せないスタイルに切り替えたの当てつけ感があって良い。これ美味しいよ。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2021年7月14日

「見掛け倒し」容器批判にセブンが対応 物議のバナナミルク、リニューアル販売の舞台裏 https://t.co/tIfTUZavN6 #セブン-イレブン @jcast_newsから

この部分な。文句を言うような連中は何もかもが遅い。咀嚼されきった情報を流し込まれてようやく反応する。 pic.twitter.com/AjkqmVowJ6

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2021年7月14日

パクツイbotをRTする人は有名どころしかRTしないし本人の情報もしょぼいのでブロってもTLに変化はありません。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2022年2月2日

言いたいことを誰かが言ってくれるとスカッとしますね🥴

パクツイbotをRTするとヤバいという話|ミュウツー #note https://t.co/ffiejHYEnW

読解力

以前旅先で出会ったバックパッカーの中には、世界中を旅して見聞を広めているはずなのに何故こんなに視野が狭く物事の見方が浅いのか、と思う人達がいた。同じ本を読んでも読解力や知識量の差によって読み取れるものが違うように、個々の経験から汲み取れるものにも個人差があるということで。

— Mustafa Al Yabani (@mustafaalyabani) 2021年10月30日

高等教育までに「国語」をしっかりと学習したかの差って大きいと思う。国語はデキればデキるほどデキるようになる性質をもっているから。

国語がデキる子は、問題を解きながら知識の幅を増やすことができる。知識は新たな知識の理解の助けになる。その積み重ね。問題を解くことが苦ではない。問題を解きながら成長できる。「模試で読んだ文章がおもしろい」と感想を持つ余裕が生まれる。

一方で、国語がデキない子にとって国語の問題はあくまで「問題」に過ぎないのだと思われる。教科書は教科書。模試は模試。よくわかんなかった。合ってた、違ってた。忘れられて、積み重ならない。

同じ文章を読んで、8割を理解できる人と4割しか理解できない人とを比べたら、習得率の差は倍も違うことになる。また、8割ほど理解できる文章と4割しか理解できない文章であれば、前者の方が早く読めるはず。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2021年11月8日

こうして生まれた差をもって、自分で読む文章を決めなければいけない世界へ飛び込むわけだ。

センター試験で高得点を取りにくいのは「制限時間」や「緊張感」などが背景にあるのだけど、インターネットの文章を読む時に制限時間や緊張感はありますか? 私はないと考えます。だから、じっくり正しく読解しようと努めるべきと思います。

この問題面白いね。こういうやつ、もっと欲しい。小学生に解かせたい。 pic.twitter.com/DqaaO7PLri

— さくら塾 (四日市) (@sakurajuku2) 2021年12月15日

たとえば「信号無視してる人を見て危ないなあと思いました」という話に「赤は『とまれ』という意味ですよ」みたいなリプが飛んでいるのを見る度に国語教育の重要性を痛感するわけです

— ねおしの (@neosino) 2021年10月20日

問1 この時の筆者の気持ちを以下の選択肢からひとつ選んでください

文章読み慣れてない人というか国語の読解苦手そうな人、文章として構成された内容ではなく文章中のキーワードだけ拾って「そのキーワードを含む自分の経験が脳内に再生されその話をしてるのだと判断する」みたいな出来の悪いAIみたいな仕組みになってるのではないか、という仮説を持っている。

— 西内啓 Hiromu Nishiuchi (@philomyu) 2022年1月12日

この仮説に基づくと、「本の勉強など意味がない」って言いがちな人も「いくら本を読もうが新規の情報はほとんど頭に入ってこない」ってだけの話で、色んな文章にそんなこと書いてねぇよって方向でキレる人がいるのも「キーワードから再生される体験が嫌なことばかり」ってだけの話なのかもしれない。

— 西内啓 Hiromu Nishiuchi (@philomyu) 2022年1月12日

文章を読めない人かどうかは文章を音読させると大体わかりますよ。読めない人は文章にない助詞や接続詞を勝手に足したり、逆に省いたりする。読めない漢字が出てきた時に詰まったり辞書を引こうとしたりせず、勝手に飛ばすか造語する。塾講師のバイトをしていた時にベテランの先生に教わりました。

— 松下哲也 (@pinetree1981) 2022年1月12日

うつ病経験してる校正者なんですけど読解力って体調や気分がめちゃくちゃ関係あるので「読解力のない人/ある人」という区分だけでは危ない気がしますね。時間とか精神的余裕も関係ある。読解力があると思っててもキーワードしか拾ってなかったことにあとで気がついてショックを受けたりもする。

— rain_of_kisses (@rain_of_kisses) 2022年1月12日

あと大衆小説の大家とか文章の滋味もありつつ「キーワード拾えば話の筋がわかる」ようにしてるよな〜も感じる

— rain_of_kisses (@rain_of_kisses) 2022年1月12日

この記事すごく読んでほしい。最近の子の読解力のなさ、行間の読めなさについて//AI研究者が発見した「バカの壁」の正体 https://t.co/yR9ZnUL0sv

— 光輝@ ホログラマー (@koukiwf) 2018年3月7日

😅→「最近の受験生は読解力が不足しており、長文を勝手に解釈してしまう人もいる。教科書をしっかり読んで知識を広げていくことが求められている」

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2017年2月23日

「くたばれ厚労省」「涙しか出てこない」…看護師試験の問題激変でネットに批判続々 https://t.co/mi2fh7RHH2

バーナム効果の文章って面白くて

— くられ@6月毒性学本発売 (@reraku) 2022年2月21日

「あなたは頑張り屋さんの半面抜けているところもあり、愛情深いが伝わらず酷い人と思われてしまうことがある」

だと共感性が高いが

「貴方は抜けてるが頑張り屋さんで、酷い人ではあるが愛情深いところもある」

だと共感度がめちゃ下がる。

咀嚼力

「気軽に斜め読みできず、がっつり腰を据えて読まないと内容を追えない記事や本」を、「カロリーが高い」と呼ぶ人を見かけた。面白い表現。低カロリーの記事や本ばかり読んでると、高カロリーのものが読めなくなりそう。

— ロボ太 (@kaityo256) 2021年11月1日

情報がどんどんコンパクトにされる時代になって、ぶ厚い本も、短い動画にされ、下手すると1ツイで解説される

— 大須賀 覚 (@SatoruO) 2022年1月28日

便利なようで、実は分かった気にさせられてるだけのこともあるので注意が必要

こんな時代だからこそ、ぶ厚い教科書などをしっかり読み込める能力を持っているのかが、逆に問われてると思う

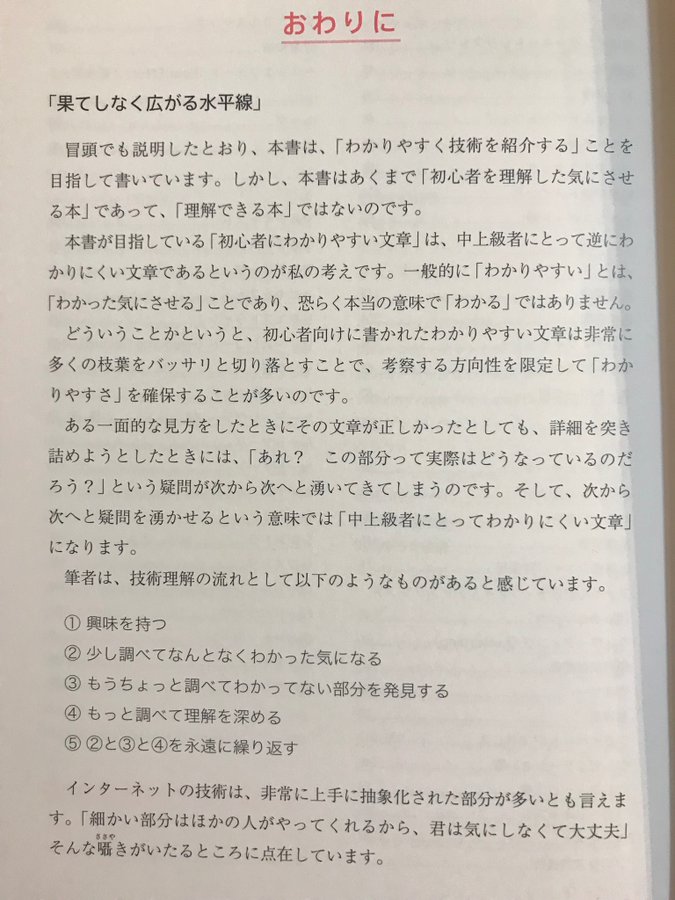

技術書の「わかりやすさ」って、こういうことだと思う pic.twitter.com/mvdpmqukPc

— 小川晃通(あきみち)PhD。YouTubeでIPv6やTCP/IPの解説動画作ってます! (@geekpage) 2021年11月18日

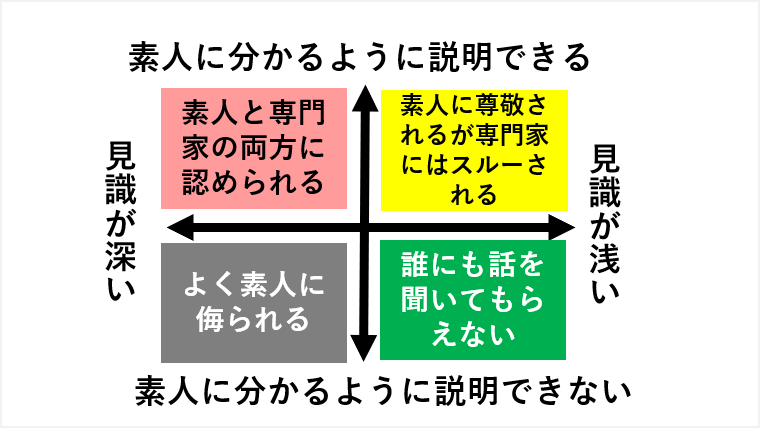

本当に深く理解していれば、素人でもわかるように説明できる。

— ふろむだ (@fromdusktildawn) 2021年7月2日

とよく言われるが、実際には、素人に説明する能力が低くても、見識の深い人などいくらでもいる。

それは、専門家が自分に理解できないことをしゃべるのが面白くないので、専門家をバカだと決めつけてスッキリしたい素人の願望だろう。 pic.twitter.com/Hbs5VqQtq2

読書猿さんのこのぶった斬り方、好きすぎる。 pic.twitter.com/wJ66xYI145

— Klang (@Klang0812) 2021年8月13日

よく「○○についての文献・史料が見つかりません」という質問を学生から受けます。僕は「まずもって僕らが思いつくことはすでに誰かが研究しています。だから基本『ある』前提で考えてください。では何故、見つからないのか。それは打ち込んだ検索ワードのピントがズレているからです」と応えます。

— オッカム (@oxomckoe) 2022年1月2日

僕はアメリカ建国史が専門なので、例えば日本の近現代史とか東洋史に関わる知識は平均的です。ただ年齢の分だけ学生よりは上手に史料は探せますが、(ああ、これは分からんな)と思ったら専門としている先生にお尋ねするように指示します。すると、見事にGoogleさんは機能します。

— オッカム (@oxomckoe) 2022年1月2日

つまり知識とか構造の理解がないと検索はできないのです。僕が一流の研究者の方々とお仕事をご一緒した時に驚嘆するのは、そのえげつないまでの検索能力です。Googleから引っ張り出す力は、知識に比例します。だから普段の学習や読書がとても大切なのです。本読まないとググることもできないのです。

— オッカム (@oxomckoe) 2022年1月2日

以前書いたことですが、僕の父親はたいへんな読書家でした。でもある時期から(今の僕くらいの年齢の頃)、その読書は「自分の知っていることの確認」になって行きました。心地よいものだったと思いますが、こうなると読書は知的発展の営みにはなりません。読んだ分だけ視野が狭くなることもあります。

— オッカム (@oxomckoe) 2022年1月2日

いわゆる「思想」というものの怖い側面です。実はこれは年齢とは関係がなく、若くても晩年の父と同じようになります。ちなみに研究論文では、先行研究を明らかにした上で、自分の論文がどこに位置するのかを明らかにします。この訓練は読書の罠に陥らないための灯火になるかと考えられます。

— オッカム (@oxomckoe) 2022年1月2日

僕の経験からのアドバイスになりますが、まずは「権威」ある書物(研究でも作品でも)の奴隷になることです。服従は初学者にとってとても効率の良い学習法です。その上で、ちょいちょい謀反を起こしましょう。行き詰まったら「権威」に戻り、また気が向いたら謀反を起こす。これを一生繰り返すのです。

— オッカム (@oxomckoe) 2022年1月2日

オッカム先生のお話、「体系だった知識がないとGoogleから情報を引っ張り出せない」という前段もたいへん滋味あふれるが、輪をかけて「知ってることを確認するだけの情報収集は知を伸長しないどころか、視野を狭めることすらある」という後段が本当に重いなと思った。

— 橙⚡️ (@_0ranssi_) 2022年1月3日

「知っていることの確認」に陥るコースはふたつあり、ひとつは思想的に親和性の高いものばかり読みあさってしまうこと、ふたつめは「何を読んでも特定の思想に引き寄せて読んでしまうこと」だと思っていて、後者の方がはるかに予後が悪い。

— 橙⚡️ (@_0ranssi_) 2022年1月3日

理解力が低いと思われる方、「理解しない」のではなく、むしろ「理解力の範囲で理解」するので、表面的な理解に留まったり、引っかけに掛かったり、曲解に疑問を持たずに止まる。そのうえで、その理解を元に少ないサンプルで強固な心証を形成していく。ここを軌道修正するのは、なかなかコストが高い。

— Takashi Okumura (@tweeting_drtaka) 2022年4月7日

一方、理解力が高い方は、新しい概念に触れたときの反応が全然違う。理解のためにペースが落ちるのではなく、むしろ質問を通じて前進していく感じ。おそらく、既存の知識から類例かメタ概念を引っ張りだしてきて、差分や境界を探ることで理解してる。理解力があるから元々の知識も多く、相乗効果。

— Takashi Okumura (@tweeting_drtaka) 2022年4月7日

想像するに、こうした未知の知識や概念を体得するスキルは、今までいかにそうした壁を越えてきたかという経験に拠る所が大きい。新しい知識を得ようと壁に挑む人にとって、世界はどんどん広がる。「それは何の役に立つの?」という知識を身につけた人ほど、実は「役に立つ知識」を身につけるのも早い。

— Takashi Okumura (@tweeting_drtaka) 2022年4月7日

ある分野の知見や概念を別な分野で応用(っぽいこと)するとき、一旦抽象度の階層を上げてから分野をまたいで、隣の分野に入ったら再度階層を落とすといった方法がひとつ有効そう(な気がした)

— Phenol (@xyz_2358) 2021年11月11日

「国語の先生なのに辞書引くんですか?」

— 植田清吉GX-T (@shakeeach) 2021年12月13日

「おれが国語の先生やってられるのはちゃんと辞書引くからですよ」

たとえプロの研究者といえども、他分野の情報を(それこそ近隣分野であっても)英語の本や雑誌を読んで仕入れるのはなかなかしんどいです。だからブルーバックスはありがたいな、と。特に第一線の若手や中堅が書かれたものは力が入っていて、これは結構すごいことだと思うんです。

— Shoji Hashimoto (橋本省二) (@ShojiHashimoto3) 2022年4月19日

分野にもよるんでしょうが、博論出した人がどっかの紀要に書いた論文とか「あ、これは本当にこの人一人で書いたな」というものをめざとく見つけて声をかけてくる編集者は「この人できるな」という感じですよね。地方のライブハウスをこつこつ回ってるレーベルの人のごとし。

— 河野有理 (@konoy541) 2022年5月5日

ここ要点→”勉強が出来ない子にとっては、この文章って、「どの記述が重要な情報で、どこを覚えればこの文章の要点を抑えたことになるのか」が分からないんですね。というか、そもそも「要点」というものが分からない。”https://t.co/b4ZYhXnZib

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2021年10月28日

なかには「どこを覚えればよいのか分からない」→「だから全部覚える!」を実行できてしまうパワータイプの頭脳の持ち主もいるでしょうが。でも学問が高度になるにつれ圧倒的な物量を前に(年齢による衰えもあり)暗記のゴリ押しができなくなっていき、それに気づかず突き進んだ者が脱落していく。

「1185年、地頭・守護設置」「1192年、征夷大将軍」くらいだけちゃんと覚えて、後はいったんメモリからクリアする、というような感じの処理をする子が、恐らく一番「勉強が出来る子」の部類になるのでしょう。

このように「要点を把握する」裏を返せば「覚えなくてよいところ」を見極める力は学生時代から意識的に培っていったほうがよい。

要点を見極める力は日々磨いていかないと衰えてくんだけど、自惚れると変なところを要点と早合点して自論垂れ流しおじさんになってしまう。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2021年10月28日

自分の思想に当てはまるものばかりつまみ食いしてエビデンスとして並べるようなフィーリングずれずれ宇宙人にならないように気をつけたいね pic.twitter.com/WrM1F7Pqqy

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2022年1月6日

スマホでの読書は紙での読書と比べて深い呼吸が少なくなるとのこと。ネット記事を読むときも呼吸を意識してみるといいのかも?

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2022年3月10日

スマホで読書すると読解力が落ちることが日本の研究によって示される - GIGAZINE / https://t.co/Kr9l3dM46G

これね、実感してる。スプラトゥーンやったあとにプロセカやるとちょっと上手になる。アクションゲームやると音ゲーも上達するってワケ。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2022年3月10日

アクションゲームを12時間プレイするだけで子どもの読解力が向上 - GIGAZINE / https://t.co/Hl5srGhQTC

最近の若者、効率良い勉強しかしたくない、失敗しない買い物しかしない、面白いとわかってるコンテンツにしか触らない、みたいなの、めちゃめちゃよく言われてるし体感上もそう感じるんだけど、本当に最近の若者の特徴か? 環境が変わっただけでは?って気がしてる

— 🍣 (@refeia) 2022年2月8日

今みたいな情報が得られない昔の若者だって雑誌の売上ランキング欄とかTVのランキング番組とかめちゃめちゃ見てたじゃんなので…

— 🍣 (@refeia) 2022年2月8日

これは一理ありますね。

「なぜ難しく感じるのか」という点と、「どう突破するのか」という点だ。

この2点に集約される。

自分がバカだから文章が難しいわけではない

難しい文章を読むのは、誰にとっても難しい。

興味がないし、知識も乏しい分野を読まなければならないとき、どうするか。体力や根性!

ざっくりハイライトをつけながら読んで、ハイライトからポイントを抽出するという手法。自分も似たようなことやってるな。俗にいえばTL監視→ふぁぼ→ふぁぼ欄チェックの流れ。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2021年10月21日

読書のやり方を変えてみたら知識の吸収速度・引き出し速度が上がった話 - $shibayu36->blog; https://t.co/01569Weg7P

satoru-takeuchi.hatenablog.com

言語化能力

語彙力が豊富で言語化が得意な人は、自分の中の感情を整理したり、自らの悩みや眼前の困難を正確に把握するのがうまく、効率的に手を打つ。

— 外科医けいゆう (山本健人, Takehito Yamamoto) (@keiyou30) 2022年6月5日

「言葉をたくさん知っていることがなぜ大切か」の答えに「自己解決の効率性」があるというのは、重要な事実だと思う。

「言語化」は、何かの発信に必要というより、むしろ自己解決において役に立つ部分が多く、そのため「言語化」は必ずしも「声に出す」「文字にする」行為とは限らない。

— 外科医けいゆう (山本健人, Takehito Yamamoto) (@keiyou30) 2022年6月5日

ただいずれにしても確かなのは、語彙力が豊富なほど有利ということ。

深夜に投稿していました〜

— 家長 むぎ🌷にじさんじ (@ienaga_mugi23) 2022年6月1日

思考の端々

“せめて、思い出して欲しいなと願う事の、諦念。一度も忘れない人は思い出す事が出来ない、と言うのが当たり前で、さらに当たり前な事に、私達はすべてを思い出し続けて生きている”

雑記 光芒|家長むぎ @ienaga_mugi23 #note https://t.co/VeCWE0Sj0U

こういう、漠然とした不安を言語化してくれる文章はスッと心に入ってくる。歌や詩が身に染みるわけです。

言語化能力が足りない人、思考や主張が、「言語化しやすいこと」「他の人が既に明確に言語化したこと」に引っ張られるケースが多い。この場合は目についたステレオタイプに収斂する。

— マンヤオベガススタイル 本発売中 (@Nishimuraumiush) 2022年2月18日

思考を言葉にするのではなく、言葉にできる主張を選ぶ。この逆の順序を辿る人は少なくない。

思考から発言するのではなく、発言しやすいか否かという事情から自分の思考を捻じ曲げる逆の発想、

— マンヤオベガススタイル 本発売中 (@Nishimuraumiush) 2022年2月18日

アクティブ・ラーニングで余計に悪化している。

彼らの状態を想像しにくい人は、苦手な外国語で自己アピールや議論形式や質疑応答形式の対話をさせられることを想像すると、それに近い。

海外旅行の時に、食べたいものを注文するのではなく、次善の策で、名前を知ってたり発音できる食べ物を注文して飢えをしのぐことがあると思う。

— マンヤオベガススタイル 本発売中 (@Nishimuraumiush) 2022年2月18日

日常や仕事や学習が、常にあの状態になってる人がいる。

人を使う側の人や指導する側の人は、これを意識しておいたほうが良い。

組織の長は次のようにキャッチフレーズを作った。

「かんたん実行、ばつぐん効果、らくらく継続 の シンプルしかけの導入」

これを見て、「かっこ悪いー」「あほくさ」と、吹き出す方もいるだろう。

私も最初は、そう思った。

だが、驚いたことに、これは非常に優れた「言語化」であり、中小企業の経営陣にはこのフレーズが大いに歓迎された。

ブコメの「リモートワークやってて迷惑なのが「言語化能力の無い人」で、しょうもない事ですぐMTG開きたがるし、そのMTGはその人のふわふわした認識を他の参加者が言語化を代行してあげる会になるので参加者の負担だけが(文字数」がなかなか、こう。うん。https://t.co/GmaHZvHpl6

— ozero dien (@ozero) 2021年8月16日

そこで何をしたかというと、

「今、何故自機は死んだのか?」

「今、何故自機は生き残れたのか?」

「今、何故得点が伸びなかったのか?」

「今、何故得点が伸びたのか?」

「今、何故敵の処理が遅れてしまったのか?」

「今、何故アイテムを上手く処理できなかったのか?」

こういった問いを用意して、「プレイ一回一回、徹底的にそれらの答えを明確にする」ということをやっていたんです。

blog.tinect.jp言語化できると適切なフィードバックができるという話。かな。ゲームでうまくいかなかったときに「なぜ」を言語化し振り返ることが出来ると強い。

「メールじゃ上手く説明できないから電話した」って事で電話してくる人いるけど、メールで上手く説明できない人が電話でメールより上手く説明してくれた記憶が全くない

— A級2班 (@bolick_frank) 2021年11月3日

「どんなあてずっぽうでもいいから、まずは何かしらアプローチをしてみて。

そうすれば、「それが何でダメだったのか」というとっかかりが出来るから」

さえぼう先生の批評本を読んでるけど、冒頭で「自分の分析を明確に文章化できると、作品を他の人とシェアできて楽しい」「批評はコミニュケーションを生み出し、作品のまわりに共同体を作る道具でもある」とハッキリ書かれてて、ちょっとビックリした。「コミニュケーションの道具としての批評」という

— どう即 (@madanaizo) 2021年10月19日

なんだかここ数年お若い方が「言語化できるようになりたい」とよく言うようになって、たぶん流行りみたいなものだと思うんですが、知的欲求の形が「知りたい」ではなく「語れるようになりたい」というアウトプットに向かうのは何かを象徴しているなと思う。

— ジロウ (@jiro6663) 2022年4月13日

そういえば「小説を書きたい」というアウトプットへの憧れで小説家になる人は多いだろうけど、研究者になる人で「論文を書きたい」というアウトプットへの憧れを思って研究者を目指す人はほとんどいなさそうだな。インプットしてる時がいちばん楽しい人の仕事だな。

— ジロウ (@jiro6663) 2022年4月13日

なんつーか、昨今のバズ・漫画・ツイートを見て思うのは、SNSだとさっさと咀嚼して言語化できることそのものをが偉い・凄い・大事、みたいに言われるんですけど、それより自分の理解の範疇の外の作品を何ヶ月でも何年でも口の中でもちょもちょし続ける顎の力のほうが大事だと思うんですよね。

— らすね@依頼1件消化中 (@Lacenaire_ssw) 2022年4月11日

そのほか

小島よしおを情報源とするおばさん「関係ないみたいよ」

— ドラゴン川柳 参加賞 (@MazeAukYakYaI) 2022年1月5日

「読める部分しか読まない」「理解できるところだけでストーリーを作る」みたいな批評、自分も英語の論文を読めるところしか読まずに大体こういうことだな!?な読み方してるから人のこと言えないと気づいちゃった。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2022年4月12日

なんで自分がいろいろなことに興味を持つ人間になったのかルーツを探ってたところ、中学校の「朝自習」に行き着きました。教材プリントが与えられるんだけど、それに豆知識コラムが書いてあったんですよ。さっと問題を解き終えてじっくりコラムを読んで空想に浸る日々だった。 https://t.co/bMSiJD71fc

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2021年11月8日

2022/06/09 約12500字

2022/06/21 微調整。約12600字

観測範囲:2022/2/3、2/17、2/24、3/10