ぐら子 glaucoma を語る その4

『世界緑内障週間』とは!

Ⅰ.世界緑内障週間と日本緑内障学会の取組み

世界緑内障週間は2008年から世界一斉に行われている緑内障啓発のための国際的イベントです。毎年3月上旬の1週間を世界緑内障週間(World Glaucoma Week)と定め、種々の啓発活動やロビー活動を各国・各地域の実情に合わせて行っています。無料眼科検診、講演会、マスコミを通じての啓発、行進、記念切手の発行、行政府への陳情など、いくつものアイデアが考えられ実行されています。

Ⅱ.ライトアップ in グリーン運動

緑内障なので「グリーン」というのは一般の方にとってもとてもわかりやすいと思います。ライトアップ in グリーン運動には「公益社団法人日本眼科医会」・「公益財団法人日本眼科学会」の両団体にご理解をいただき後援をいただき、日本緑内障学会の事業として、学会の啓発活動委員会の中に、「ライトアップinグリーン実行委員会」を置き実施しています。

Ⅲ.緑内障啓発活動の必要性

緑内障は我が国における中途失明原因の第一位です。(中略)

緑内障の特性として初期の自覚症状が非常に少ないという点です。多くの患者さんが診断されることなく未発見のまま進行している事は問題です。

緑内障とは、徐々に視神経がすり減っていき、視野が欠け、最終的には失明に至る病気です。自覚症状が出た頃にはかなり進行してしまっていて、慌てて治療を始めても手遅れになってしまうこともあります。医療の発展のため、健康寿命が伸びたため、寿命より先に失明するかもしれない時代になってきており、なおさら早期発見&早期介入が求められてきてるというわけですね。

当ブログでもこれまで数年にわたって(勝手に)応援しておりました。

▼これまでの

視神経診察は月見であると述べております。

緑内障点眼についてアレコレ考えてみてます。

趣味の話をしています。

てなわけで、今年もやっていきましょう。

▼目次

2022年の『ライトアップ in グリーン運動』

今年は3/6(日)~3/12(土)にかけて行われます。

【3月6日(日)~12日(土)は #世界緑内障週間 です👀】

— Santen 目の健康情報室 (@Santen_Eye) 2022年3月2日

#緑内障 を多くの方に知ってもらい、#眼の健康 に関心を持ってもらうために、日本緑内障学会が #ライトアップinグリーン運動 による疾患啓発活動を実施!

「なぜ緑色にライトアップされているの?」と思った人はチェック!

《日本緑内障学会》2022年3月6日(日)~3月12日(土)は世界緑内障週間「ライトアップ in グリーン運動」

— 三輪書店_眼科書籍編集室 (@miwashoten_gnk) 2022年2月4日

北海道から沖縄まで、475カ所の施設で、緑内障のシンボルカラーのグリーンでライトアップ!!#世界緑内障週間#ライトアップinグリーン運動https://t.co/qPtCgYAqKt

【お知らせ】世界緑内障週間にあわせて、今年も3/7・8の日没〜21時まで、五稜郭タワーの塔体をグリーンにライトアップいたしますご🗼https://t.co/Q5RMLY2cB9#世界緑内障週間#ライトアップinグリーン運動#WGW#lightupingreen pic.twitter.com/APyDA5e99M

— GO太くん【五稜郭タワー公式】🗼 (@gota_kun) 2022年3月7日

本日3月6日(日)~10日(木)は、世界緑内障週間の周知のため、眼鏡橋と袋橋が緑色にライトアップしています😳✨

— 長崎市の景観まちづくり (@nagasakimachi) 2022年3月6日

普段は見られないグリーンライトアップをぜひご覧ください!😊#長崎 #景観 #まちづくり #夜景 #眼鏡橋 #ライトアップ #グリーンライトアップ #世界緑内障週間 pic.twitter.com/PTjiAv1ZII

出雲市の出雲大社のグリーンライトアップ!

— tomoshige fujie (@TOMO06039251) 2022年3月6日

とても幻想的な御本殿でした✨

緑内障という病気の啓発活動として、御本殿を緑内障のシンボルカラーであるグリーンにライトアップされました!#世界緑内障週間#出雲大社#グリーンライトアップ pic.twitter.com/8vuYeaxVzf

#世界緑内障週間 #岐阜県多治見市 #多治見修道院

— 朝日新聞岐阜総局 (@asahi_gifu) 2022年3月7日

「世界緑内障週間」に合わせて、岐阜県多治見市の多治見修道院が緑にライトアップされています。視覚障害につながる目の病気「緑内障」の早期発見などを訴える啓発活動の一つ。12日まで。2015年に同市など国内5カ所で始まった取り組みです pic.twitter.com/N0GxWpKb9f

雑談:緑内障発作と緑内障はベツモノ!

眼科に興味のない医学生のなかには、この2つを同列に解釈してる人もいるかと思いますが、眼科に興味のある人間からすると、別種のものに思えるんですよね。

高血圧症や糖尿病、脂質異常症の延長線上に心筋梗塞があるように、緑内障の延長線上に緑内障発作がある・・・のではありません!

どっちかというと、緑内障治療を受けてる人のほうが発作を起こしにくいと思います。順に説明してみましょう。

緑内障発作とは

これです。

高齢女性、片側の霧視や視力低下。眼痛、頭痛、悪心。角膜浮腫、浅前房、中等度散瞳、毛様充血、対光反射の減弱~消失。

上記のような状態は、ガイドラインでは急性原発閉塞隅角症(Acute Primary Angle Closure;APAC)と定義されているのですが、この記事では分かりやすさ重視で「緑内障発作」と呼ぶことにします。

参考:

急性閉塞隅角緑内障の疾患・症状情報|医療情報データベース【今日の臨床サポート】

参考:医師国家試験で原発開放隅角緑内障で病初期からみられるものについての問題

眼痛 視力低下 角膜浮腫 は緑内障発作の時にポイントとのこと。虹彩萎縮を除外させたがる意図は不明ですが。

ま、国試的には、前述のキーワードを拾えれば点数はとれます。ここでは一歩踏み込んで、なぜこのような所見がみられるのか、病態について考えてみましょう。

眼の解剖生理のおべんきょう

眼の前の方、角膜と水晶体の間のスペースである前房には血液の代わりに房水が循環しており栄養を供給しています。

眼を水風船だと思ってください。この房水が淀みなく一定の量を保ちながら循環することで、眼という風船を一定の大きさに保っているのですね。どれくらいの硬さで膨らんでいるかが眼圧というものになります。

POINT:眼圧≒水風船の硬さ (※ぐら子独自の解釈)

なんらかの原因で房水の循環が妨げられると、流れなくなった水はたまっていきます。詰まった排水溝をイメージしてみてもいいかもしれません。いずれ水は溢れてしまいます。似たように、房水の循環が妨げられると眼圧は上昇し、水を入れすぎた水風船のように眼はパンパンになってしまいます。

イメージしてみてください。おなかいっぱいなのにデカ盛りのご飯をいに詰め込まれたら、おなか痛くなっちゃいますよね。同様に、眼もパンパンに膨らむと痛みを発します。

POINT:人間の臓器ってものは膨らむと痛い (※ぐら子独自の解釈)

眼球は骨で囲まれております。限られたスペースの中で眼がパンパンになっちゃったら、痛くなりますよね。眼が痛いんだか、頭が痛いのか分からなくなりそうです。きっと吐き気もしてきます。これが緑内障発作で「眼痛」「頭痛」「嘔気」「嘔吐」が起きる原因です。

POINT:眼と頭 ほぼほぼ一緒 (※ぐら子独自の解釈)

また、ちょっと詳細の説明は省きますが、眼圧が上昇すると角膜は浮腫を起こします。角膜はいわゆる「黒目」の表面である透明な薄いレンズ様の組織なんですが、これが浮腫でむくむくになると上手く光を通すことができなくなります。すりガラスみたいなものですね。これが緑内障発作で「霧視」「視力低下」となる正体です。

POINT:濁ったレンズは見えづらい (※それはそう)

勉強している方だと、「高眼圧により視神経障害を起こして視力低下するんだな!」と考えるかもしれませんが、緑内障発作が起きてから視神経障害を起こすまでには、ある程度のタイムラグがあります。それは一晩かもしれないし、一週間かもしれません。

高眼圧によって眼の組織を養う血管が押しつぶされ、供給不足となることで視神経が障害された結果、視野障害を起こします。中心部の視神経がダメージを受ければ視力は著名に低下しますが、幸いにも隅っこだけで留まれば、視力は温存されると思われます。

何が言いたいかというと、「視力低下してないから緑内障発作ではない」と考えてはいけないということです。発作の真っ最中でも、角膜浮腫が起きてない初期の段階であれば視力低下は起きていないこともあります。

あと、余談ですが視野検査って時間がかかるし本人の集中力も求められるので、発作が起きて具合悪い時に評価するのは難しいんですよね。

「中等度散瞳」や「対光反射の減弱」が重要所見なのは言うまでもありません。ちょっと不思議なのが、あくまで中等度散瞳なんですよね。極大散瞳でも、微小散瞳でもない(そんな表現するかは知りませんが)。

これを調べてみたところ、瞳孔括約筋が虚血するかららしいです。瞳孔括約筋は虹彩の根本から離れた位置にあるので、虚血になりやすいとのこと。採血のときに腕を駆血すると指先がしびれてくるのと同じような原理ですかね。

とすると、「毛様充血」をきたすのも虚血への代償と考えることができそうです。が、勉強不足なのでエビデンスは見つけられておりません。なお、対光反射の減弱する理由として虹彩が水晶体に接着するからという話も聞いたことがあります。

「中等度散瞳」「対光反射減弱」「毛様充血」・・・これらの機序は私の勉強不足でうまく説明できませんが、今後の課題とさせてください。

いかがだったでしょうか? 緑内障発作の病態について考えてみました!

なぜ緑内障発作が起きるのか

先程なんらかの原因で房水の循環が妨げられると言いましたが、なんらかの原因について代表例を挙げていきます。

まず、緑内障発作を起こすおよその人に隅角が狭い(=狭隅角)という素因があります。ずばり、排水口が狭いんです。これは生まれ持った眼の大きさによるものが大きいでしょう。

緑内障と言えば113F55.

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2019年3月14日

今年の国試なんですが難しいところ突いてきてますね。眼圧そこそこだけど隅角せませま案件にどうするか点眼・点滴・手術の時点の択から問うてる。medu4だと正答率65%とのこと。わかる。 pic.twitter.com/oq0hcpd2qS

隅角が広いか狭いかは細隙灯顕微鏡で確認できます。

参考:108B34 | medu4でゼロから丁寧に医学を学ぶ

でもこの解説・・・?

「b 「閉塞」隅角緑内障であれば確認できるが、「開放」隅角緑内障では隅角が正常であるため、 細隙灯顕微鏡でみえない」

「緑内障」かどうかは視神経乳頭(眼底検査か視神経乳頭のOCTで確認)や視野検査が必要となります。がより正確ですかねぇ。

「狭隅角」という素因に加えて、「水晶体の膨化」や「散瞳」などが影響すると緑内障発作が生じると考えられるのです。

今日のお絵かき。散瞳と縮瞳について。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2020年12月13日

・虹彩は網膜へ届く光量を調節する「しぼり」の役割をしています。

・放射状に分布する瞳孔散大筋と同心円状に分布する瞳孔括約筋とで構成されています。

・この2つの筋で瞳孔の大きさを調節します。

そう、虹彩は筋肉なのです。 pic.twitter.com/ekYSQPaTRG

今日のお絵かき② 散瞳/縮瞳と隅角の関係について。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2020年12月13日

・散瞳すると虹彩は厚くなり隅角は狭くなります。

・縮瞳すると虹彩は薄くなり隅角は広くなります。

このため散瞳作用のある抗コリン薬は、狭隅角/閉塞隅角緑内障の人に用いると緑内障発作を誘発するリスクがあります。 pic.twitter.com/p5AG1P5OGy

OTCになったPL配合顆粒とか本当に要注意です。

— lovely (@geraniumlove) 2019年12月20日

PL配合顆粒には抗コリン薬でもある抗ヒスタミン薬プロメタジンが入っています。

処方箋調剤でも前立腺肥大症×PL配合顆粒処方は疑義照会することが多いです。

内科の先生は処方される先生多いので。 https://t.co/XCeKSDyS9g

【抗コリン薬の禁忌】抗ムスカリン薬は,適応となる疾患が多く処方される機会も多い.また,眼底検査やバリウム検査,内視鏡検査などでも頻繁に使用される.加えて,禁忌となる緑内障や排尿困難は頻度の高い疾患である.このことから,禁忌疾患の有無を確認する重要性は高い.(薬みえ1 p.74) pic.twitter.com/Ph1vaMFSZA

— 病気がみえる (@byo_mie) 2022年1月17日

コリンには懲り懲り。コリンだけに。

緑内障発作って大雑把に言っちゃえば「前立腺肥大の人がうっかり風邪薬を飲んで尿閉を起こしました」と同じ話なのですよ。

急性尿閉してたら尿カテ入れて導尿しますよね。尿の通り道を作ってあげる。

緑内障発作も同じです。虹彩に穴を開けて房水の通り道を作ってあげればよい。代表的なものがレーザー虹彩切開術(=LI)というものです。その名のとおり、レーザーで虹彩に切開を加える処置になります。

気仙沼からちょっと珍しい動画をお送りします。気仙沼でトンネルを掘っているのですが、最後のひと掘りで穴が開き、向こう側とつながって、光りがパーッと入ってくる瞬間です。つくっているのは三陸沿岸道路。完成すると仙台から気仙沼は1時間ちょっとに。三陸沿岸の町から町へ旅もしやすくなります。 pic.twitter.com/f4YXeIY5ph

— 気仙沼ニッティング (@KesennumaKnit) 2020年9月13日

トンネルがつながる前と後。 pic.twitter.com/ySUb1vPbw2

— 気仙沼ニッティング (@KesennumaKnit) 2020年9月13日

トンネルが貫通したときに見える光……虹彩に穴を開けるときもこんな感じの達成感があります。空いた穴からたまっていた房水がぶわっと流れてくるんですよね。

参考:

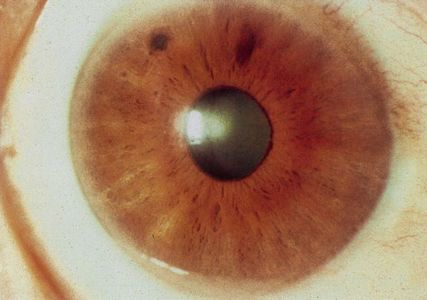

68歳の女性。5か月前からしばしば眼痛、虹視および軽度の頭痛を自覚しており、精査を希望して来院した。視力は右0.3(1.0×+2.5D)、左0.2(1.0×+3.0D)。眼圧は右19mmHg、左24mmHg。左眼の細隙灯顕微鏡写真を別に示す。

適切な対応はどれか。

a アトロピン点眼

b 副腎皮質ステロイド点眼

c 高浸透圧利尿薬点滴

d レーザー虹彩切開術

e 硝子体手術

解答: d

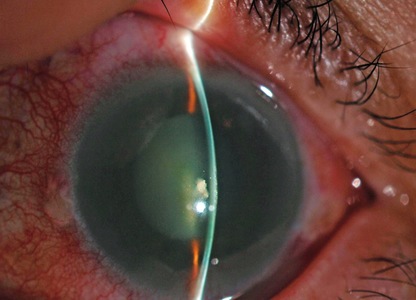

63歳の女性。頭痛、嘔気および右眼の霧視と充血とを主訴に来院した。処置をして2時間後に症状の改善が得られた後、レーザーを用いて再発予防手術を行った。術後の右前眼部写真を別に示す。

a 抗菌薬点眼

b 散瞳薬点眼

c β遮断薬経口投与

d 浸透圧利尿薬点滴

e 副腎皮質ステロイド薬点滴

解答: d

これはLI後の写真から緑内障発作を想起させる問題。変なアプローチですね。写真も虹彩を切開したものなのか、色素沈着なのかがわかりにくい。

また、白内障が原因で緑内障発作を起こすことがあります。白内障の進行により、水晶体の体積が増すと、虹彩が後ろから押され、房水の通り道が更に狭くなりうるのです。この場合は、白内障手術が一石二鳥の手となります。

■New post: 「緑内障にならない為に白内障手術をしましょう」とは?浅前房、狭隅角について https://t.co/aaB71h2Szr #白内障 #急性緑内障発作

— めだまにあ (@medamania_) 2022年2月21日

今日のお絵かき③

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2020年12月13日

緑内障発作を疑うときは白内障手術既往の有無を確認せよ!

白内障手術(PEA+IOL例)では、水晶体を人工のレンズに置き換えます。これは天然モノに対して遥かに薄いため、隅角は自ずと広くなります。発作リスクはほぼ無し。

抗コリン薬を使いたくなったら思い出してみてください。 pic.twitter.com/XTvFJKs4pT

片頭痛と誤診してませんか?

片頭痛について注意喚起。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2020年7月5日

閃輝暗点を主訴に眼科受診して眼じゃなくて頭ですかね〜って事は多々あるけど、逆に頭じゃなくて眼だったパターンもあります。天気の悪い日に片側の頭痛を主訴にやってきた方、片頭痛だろうなと思って眼圧を測ったら50mmHg超え。緑内障発作でした。

片頭痛の診断基準の”POUND”全てに当てはまるからといって片頭痛とは限りません。あくまで除外診断です。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2020年7月5日

緑内障発作の場合は対抗反射の有無、角膜が浮腫してないか、触診で眼の硬さに左右差がないかなどで非専門家でも確認できます。鑑別に上がるかどうかが全て。

高眼圧が続くと視神経がダメージを受けて非可逆的な視野障害を残します。超緊急ではないけど、一晩は待てない印象です。片頭痛でしょうで痛み止めだけ出して帰すと…ご想像にお任せします。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2020年7月5日

あ、緑内障発作の場合は 暗いところでじっとする(うつ伏せになる) と増悪するかもしれませんね。

片頭痛の問題の誤答肢に緑内障がよく挙げられるのは厚生労働省からのメッセージなのかもしれません。

28歳女性の激しい頭痛

歯車からの引用

患「昨夜から片頭痛が・・」

— Aiueotips (@aiurotips) 2021年4月15日

医「どのあたりですか?」

患「右のこめかみです😓」

医「(若干右目に充血、もしかして)右目は痛くないですか?」

患「少し重い気もしますが?」

医「眼科にも診てもらいましょう」

患「?」

・・緑内障発作。頭痛の鑑別には常に緑内障の除外を。何度も経験しています。

急性緑内障発作の人は、大概「私は昔から目だけはよくて、2.0あった、めいしゃなんか行ったことない」というような、患者さんが多いです。白内障手術歴のない、目だけはよかった中年の患者さん、要注意です。

— Mame_Opthalmol (@MOpthalmol) 2020年2月1日

勿論問診でも、緑内障のりの字も言ってくれません。

いつだったか忘れましたが急性閉塞隅角緑内障の方を眼科に紹介したので非常に勉強になりました。そんなにくるわけではないですが,知らないと紹介できないので良い復習になりました。

— 大浦誠 (@makotoura) 2021年4月17日

平島先生のYouTubehttps://t.co/ZN2fpXzCHQ

視野障害ってどんな感じなの?

視野障害についてのイメージを掴むには、この先生のブログが参考になるかと思います。

視野欠損の人の見え方の「誤解と実際」を動画にしてみました。よくある誤解として、欠損しているところが黒くなっているというものがあります。実際は脳が欠損部分をそれっぽく補完しているので”見えないことが見えない”という状態になります。だから突然目の前に物が出てくる。 pic.twitter.com/i91riI9uui

— けーぞー (@magick3) 2020年9月26日

本当にこれなんですね。動きがないと伝わらないので、印刷物での表現が難しい。ちょうど視野狭窄についてのエッセイを書いたのですが、この動画を知っていれば紹介できたのに。残念。

— Katsuya Shimabukuro, PhD | Low Vision Scientist (@kshimabuLV) 2020年9月26日

でも、視野狭窄の紹介動画が視野狭窄人には分かりづらいですね。晴眼者は一発でわかるでしょうけど。 https://t.co/zp2zoBSI9k

こちらも。

引用クソリプ失礼します。開放隅角緑内障についてですが、基本的に緑内障は慢性疾患なので「最近」ではなく「しばらく眼圧上がってたみたいやね」が適切だと思います。 https://t.co/A06TnGu9it

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2020年6月3日

はいここで眼について目がないオタクが鼻側階段について解説したいと思います。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2020年6月3日

視神経は網膜中を鼻から耳にかけて伸びてます。緑内障は高眼圧が続くことで視神経がへたっていく病気です。植物が葉先から枯れていくように、視神経も先端から障害されていくことが多いんですね。 pic.twitter.com/aGUsrxdtd6

視神経は水平ライン(正式名称は失念しました)を境にするように、上下で別々の線維が伸びています。なんで、上の方が枯れていっても、下の方は無事な場合が多いです。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2020年6月3日

水平ラインを越えて視野障害は進まない、これが鼻側階段の本質(※個人の感想)です。ほら、階段が見えてくるでしょう? pic.twitter.com/UfInxxAbFo

いやちょっと待って。鼻側? 先端からへたっていく言うなら「耳側階段」じゃあないのか?とお思いのアナタ、怖いです。必死にいま考えてました。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2020年6月3日

図で感じてほしいんですが、耳側の視神経≒網膜はおもに鼻側からくる光をキャッチしてるんですよ。だから鼻側の視野障害、"鼻側"階段で良いのです! pic.twitter.com/EZhOOD0DJK

眼底写真などは医師が患者と向かい合って見た所見を表しているのに対して、視野検査の結果は患者が見えたものをそのまま映しているのですね。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2020年6月3日

方向違うから頭がこんがらがる。深く考えず、みぎの視野検査結果を印刷して自分のみぎ目の前に貼り付ければよいってわけだ!!

・・・というわけで、ここまで緑内障発作と緑内障はベツモノといった話をしてきました。ここで、この問題を診てみましょう。

55歳の女性。人間ドックで異常を指摘されたため来院した。以前からしばしば悪心を伴う頭痛があり、右眼の霧視を自覚していたが特に気にしていなかった。人間ドックの眼底検査で右眼底に視神経乳頭陥凹の拡大を指摘され受診した。

a 調節検査

b 視野検査

c 頭部MRI

d 涙液分泌検査

e 散瞳後眼底検査

解答: b

変な問題ですね。

まず、この症例が現時点で緑内障発作なのかどうか。病歴から「この方は狭隅角でたびたび緑内障発作を起こしていたのですよ~」と言いたいのではと推察されますが、主訴は検診で指摘されたであり、本人の緊急感はありません。

出題者の意図的には「散瞳しないでね」といったところなんでしょうが、まどろっこしくしようとしてツッコミどころが多い問題になってます。

この方が初診として、基本的には散瞳検査をして、視神経の状態を直接たしかめたいです。本当に検診の指摘通りかも怪しいですしね。もし狭隅角であれば、散瞳すると本当に緑内障発作を起こしてしまう可能性がありますが、そうなった場合に対処できるよう拮抗薬のある散瞳点眼を使うという方法も取れます。

散瞳せよ無散瞳にせよまずは眼底を診て、確かにそうだなと判断されて、後ほど視野の予約をとりますかといった流れになると思います。視野検査って常に予約でいっぱいなので気軽に当日検査ってのは大きな施設じゃないと結構たいへんなんですよ。もちろん緊急性のある場合は急いで取ることもありますが、緑内障発作であるなら、ちんたら検査するより治療を始めちゃったほうがいいのではという気も。

nn~~~~変な問題です!

伝わりますかねこの違和感。いかがだったでしょうか!!

おしまい。

緑内障トピックス

緑内障診療ガイドラインの第5版が出ましたね!

— 宅トレ眼科医めぇさん (@meesa_8_7) 2022年2月14日

第5版https://t.co/1OToLTVY3t

(参考)

第4版https://t.co/eSGDEJ8Efg

ざっと拾い上げた変更点をリプに続けます

↓

ガイドライン更新!!

アイファガンとグラナテックの合剤

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2021年12月23日

クル━(゚∀゚)━!?

緑内障・高眼圧症治療用配合点眼薬「K-232」を承認申請

興和https://t.co/Nf3UbwKMg5

非専門の方に説明すると緑内障点眼は大雑把にA B C D Eの5種類があるんですが、今まで合剤はABとBCしかなかったんです。近年DBやDCが販売され選択肢が増えたんですが、Aは単独で強いA'を使いたい場面があり、5種マシマシにしようにも実質的にA' BC D E か A' BD C E かで4本までにしか減らせなかった。

— かたぐら子 (@cat1021gla) 2021年12月23日

おわりに

この目、誰の目。

気になる答えはTwitterの固定プロフィールに。

2022/03/08 約11200字